ヨーロッパと北アフリカで何世紀も恐れられた怪物、バシリスクほど長い間多くの人々の心に恐怖を与えてきた生き物はないでしょう。

伝説のバシリスクは、まれではありますが、明らかに致命的で、息で風景を枯らし、まぶしさで殺すと広く信じられていました。 上の例は、中世に作られたドイツの獣類学書に由来していますが、最も古い記述は、それより何百年も前に、エルダー・プリニウスが先駆的な『博物誌』(西暦79年)でこの怪物を記述したものです。 この37巻の傑作は、著者がポンペイを襲ったヴェスヴィオ火山の噴火の調査中に硫黄の噴煙で窒息死する直前に完成された。 このローマの博識家によれば、「体長は指12本にも満たない」小さな動物だが、驚異的な殺傷力を持つ。 「プリニウスは、「彼は他の蛇のように体を大きく曲げることなく、直立不動で前進する」と付け加えた。 この記述は、当時一般的だったバシリスクを大蛇の王とする概念と一致している。同じ神話によると、バシリスクは「接触だけでなく、息を吹きかけることによって低木を殺し」、「岩を裂き、悪の力がそこにある」とも言われている。

バシリスクについて最初に記述したのは、ローマの詩人ルカンであったという。

プリニウスは、バジリスクに言及した唯一の古代作家ではありません。 馬に乗った人間が槍で刺すと、毒が武器を通して流れ出し、騎乗者だけでなく馬も死んでしまうという考えです。

バジリスクはローマ帝国崩壊後も恐怖の対象であり続け、中世の獣図鑑でも人気があった。

バジリスクはローマ帝国崩壊後も恐怖の対象であり続け、中世の獣図鑑で人気を博した。 ヘビというより、ヘビとオンドリを混ぜたような、文字通り地獄のような存在になった。 ヤン・ボンデソンによれば、この怪物は「13世紀初頭のピエール・ド・ボーヴェの獣医学書において、長大な説話の主題となった」。 男らしさを失った老いた雄鶏は、ときどき小さな異常な卵を産む。 この卵を肥えた土地に産み、ヒキガエルが孵化させると、雄鶏の上半身にコウモリのような翼と蛇の尾を持つ不格好な生き物が生まれるという。

蛇の王は、当時の年代記にも時折登場し、バシリスクを興味深い古代の伝説としてではなく、生きた生物として、また非常に現実的な脅威として描いているため、ここで私たちが最も関心を寄せるのはこれらの記述である。

- Julius Scaliger (1484-1558) の練習帳によると、9世紀、レオ 4 世 (847-55) の教皇時代に、バジリスクがローマのルシア神殿の近くのアーチの下に隠れていたそうです。

- ボンデソンによると、1202年、ウィーンで謎の失神が発生し、井戸に隠れていたバジリスクが原因であると判明した。 この生き物は、幸運なことに、狩人たちが発見したときにはすでに死んでいたのですが、回収され、狩りを記念して砂岩の像が建てられたそうです。

- オランダの学者レヴィヌス・レムニウス(1505-68)によると、「ゼーランド島のシュウェン・ドゥイヴランド島のジーリクゼーの街とこの島の領土で、2羽の老いた雄鶏が…卵を孵していたが、彼らを鞭で打ってその仕事から難なく追い出し、市民はこの種の卵からバシリスクが出てくると確信したため、卵を潰し雄鶏を絞めた」とある。

- E.P. Evans は、その巨大な編集物『The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals』の中で、1474 年にスイスのバーゼルで、明らかに卵を産んでいる別の老鶏が発見されたと、現代の法律記録から指摘しています。 この鳥は捕えられ、裁判にかけられ、不自然な行為で有罪となり、数千人の群衆の前で生きたまま焼かれた。 1651年、コペンハーゲンの王城で、鶏小屋から卵を集めるために派遣された使用人が、老いたコケッコーが卵を産んでいるところを目撃したと、ボンデソンは述べています。

私の友人で、アムステルダムの International Institute of Social History に所属するオランダの歴史家 Henk Looijesteijn は、バシリスクの伝説がなぜそんなに長く続いたのかを理解するのに役立ちそうな詳細を付け加えます。 「私はまた、バシリスクに関する私のささやかな図書館を調べました」と彼は書いています。

そして、Leander Petzoldt の Kleines Lexicon der Dämonen und Elementargeister (Munich 1990) がこの生き物について述べていることに注目してください。 ペッツォルトは歴史的な事件としては1474年のバーゼルの事件しか挙げていませんが、その中でいくつかの詳細を付け加えています。 この老鶏は11歳で、1474年8月4日に首を切られ、卵とともに焼かれた。 この事件については、Jacqueline Simpson’s British Dragons (Wordsworth, 2001) pp.45-7に可能な説明がある。 Simpsonは、いわゆる採卵鶏について興味深い説を述べており、実際はホルモンバランスの乱れに悩まされた鶏であったと示唆している。このような症状は珍しくないらしく、櫛を生やす、鳴くようになる、雄鶏と戦う、他の鶏を踏もうとするなど、男性の特徴を身につけるようになるという。 それでも卵は産むが、もちろん不妊である。

しかし、すべてのバジリスクの話の中で最もよく知られているのは、1587 年のワルシャワのバジリスクの奇妙な物語です。

マハエロパイウスという名のナイフ職人の 5 歳の娘が、もう一人の少女とともに謎の方法で姿を消してしまいました。 マハエロパイオスの妻は、保母と一緒に二人を探しに行きました。 30年前に廃墟となった家の地下室を覗いた保母は、子供たちが二人の女性の呼びかけにも応じず、動かずに横たわっているのを確認した。 もう叫ぶこともできないほど声が枯れてしまった保母は、勇気を出して階段を降り、子供たちの様子を見に行った。 そして、女主人の目の前で、子供たちのそばに身を沈め、動かなくなった。 マハエロパイオスの妻は、賢明にも彼女を追って地下室に入らず、走って戻ってこの奇妙で不可解な出来事について広めた。 この噂はワルシャワ中に燎原の火のごとく広がった。 多くの人が、息をすると空気が異常に濃く感じられると思い、バジリスクが地下室に隠れているのではないかと疑った。 このワルシャワの危機を前にして、元老院は緊急会議を招集した。 元国王の主治医だったベネディクトゥスという老人が、様々な難解な事柄に精通しているとのことで、その人物に相談した。 ベネディクトゥスは、長い棒の先に鉄のフックをつけて、地下室から死体を取り出し、よく観察した。 死体はドラム缶のように膨れ上がり、皮膚はひどく変色し、目は「鶏の卵の半分のように眼窩から突き出ている」という恐ろしい姿をしていた。 ベネディクトゥスは、医者として50年間いろいろなものを見てきたが、すぐに、この死体の状態はバシリスクに毒殺されたことの絶対的な証拠であると宣告した。 どうすればこのような恐ろしい獣を退治できるのか、自暴自棄になった元老院議員に尋ねると、知識豊富な老医師は、ある男が地下室に降りて熊手でバシリスクを捕らえ、光の下に連れ出すことを勧めた。

Johann Pincierは17世紀末にワルシャワのバジリスクの記録を初めて印刷物にした作家である。 1688年の線刻画より。

しかし、ベネディクトゥスは自分から進んでこの計画を試そうとはしなかった。 しかし、ベネディクトゥスはこの計画を自分から進んでやろうとはしなかった。 元老院は市民、軍隊、警察に呼びかけたが、バジリスクの巣を探し出し、破壊する勇気のある者はいなかった。 しかし、シレジアの囚人ヨハン・ファウラー(Johann Faurer)は、強盗の罪で死刑を宣告されていたが、この獣との戦いに生き残れば恩赦を受けるという条件で、ついにこの試みに挑戦することになった。 ファウラーは、きしむような黒い革に鏡のようなものをたくさんつけた服を着て、大きな眼鏡で目を保護した。 右手には頑丈な熊手、左手には燃え盛る松明を持ち、地下室に入っていく姿は異彩を放っていたに違いない。 バジリスクが倒されるのを見ようと集まった少なくとも2千人の観衆の声援を浴びた。 1時間以上地下室を探し回った勇者ヨハン・ファウラーは、ついに壁の隙間に潜むバジリスクの姿を発見した。 ベネディクトゥス老博士は、熊手でバジリスクを捕らえ、白昼に運び出すようにと指示を出した。 ファウラーはそれを成し遂げ、奇妙な格好で、熊手で蠢くバジリスクの首を掴んで登場すると、民衆はウサギのように逃げ出した。 ベネディクトゥスだけは、太陽の光で毒が効きにくくなると考え、あえてこの奇妙な動物を詳しく調べた。 鶏の頭、ヒキガエルの目、王冠のような紋章、イボイボのうろこ状の皮膚、「全身が毒の色に覆われている」、体の後ろに曲がった尻尾、本当にバシリスクであることを彼は断言した。 ワルシャワのバシリスクの奇妙で不可解な物語は、ここで終わっている。 この奇妙な出来事を記録した作家の誰一人として、地下室で捕らえられた異形の動物の最終的な運命について詳述していない。 多才なベネディクトゥス博士は、おそらくこの怪物を処分する確実な方法を知っていたのでしょう。

Moritz the Learned、ヘッセ・カッセルの陸軍大公。

さて、これは奇妙で信じられないような話ですが、ワルシャワのバジリスクそのものはさておき、この記述については、その起源に関する興味深いパズルを示唆する、かなりおかしな点がいくつかあるからです。 ひとつには、ルネサンス時代のナイフ売りは貧しい職人であり、どんな職人が保母を雇う余裕があったのか、ということである。 また、マハエロパイオスという名前のナイフ売りを知っている人はいるだろうか。 ラテン語の「machaerus」が語源で、ギリシャ語の「μάχαιρα」に由来し、「剣を持つ人」という意味だ。

最初の謎は、16 世紀後半にラテン語の呼称で中央ヨーロッパをうろうろしていたのは、大学教育を受け、古典的な影響を受け、教会の影響を拒否し、古代ギリシャやローマの知的巨人を手本にしようとする新種の学者であるヒューマニストだけであったということです。 人文主義者は、ルネサンスとそれに続く学問の再興に重要な役割を果たした。彼らは学者の共通語であるラテン語でコミュニケーションし、誇らしげにラテン語の名前を採用したのである。 だから、この物語に登場する謎のポーランド人ナイフ売りが誰であろうと、彼自身がヒューマニストでもなければ、マハエロパイオスという名前でもないことは確かである。

信頼できる注意深い作家であるBondesonは、珍しくワルシャワのバジリスクの記述について出典を示しておらず、私自身の調査では、この話は1880年代半ばにEdmund Goldsmidの『Un-natural History』の第1巻に掲載されるまでしかさかのぼりませんでした。 この本は稀覯本であり、私にはその学識を判断する資格はないが、ゴールドスミド(王立歴史学会とスコットランド古物協会のフェロー)が信頼できる情報源であることを疑う明白な根拠はない。 とにかく『非自然史』によれば、ワルシャワのバジリスクはジョージ・カスパード・キルヒマイヤーが『バジリスクについて』(1691年)という小冊子に記録したものである。 遺体回収の道具が「火掻き棒」だったこと、ベネディクトゥスは王の主治医であると同時に侍医でもあったことなどが、ゴールドスミスの翻訳によって明らかにされている。 囚人のファウラーについては、「全身が革で覆われ、瞼は瞳孔の上に固定され、頭から足まで鏡の塊のようだった。「

Georg Kirchmayerは、1691年のパンフレットでピンチェの無名の作品とバジリスク伝説の現代語訳をつなぐ重要なリンクを提供しています。

それではゴールドズミッドの「ジョージ・カスパール・キルヒマイヤー」とは誰でしょう? 彼は17世紀後半、マルティン・ルターの大学であるヴィッテンベルク大学で雄弁術(レトリック)の教授を務めたゲオルク・カスパル・キルヒマイヤー(1635-1700)と特定することができる。 ヘンクの助けを借りて『バジリスクについて』を入手したところ、キルヒマイヤーがワルシャワ事件に関する情報の出典をもう一つ挙げていることがわかった。 D. Mosanus, Cassellanus and John Pincier “による “Guesses, bk.iii, 23″という古い著作から情報を得たと言うのです。 この謎めいた『推測』は、予想通り人文主義者のテキストであることがわかったが、試行錯誤とヨーロッパの図書館目録の検索により、『Conectio』(『推測』)というタイトルの巻ではないことが明らかになった。 その記述は、Johann Pincier による『なぞなぞ』の第 3 巻 (または、正式なタイトルを付けると、Ænigmata, liber tertius, cum solutionibus in quibus res memorata dignae continentur) で、1605 年にフランクフルトの北のドイツの町、ヘルボーンで Christopher Corvini によって出版されています

Kirchmayer が名付けた著者も特定することができます。 ヘッセカッセルのヴェッターの牧師の長男と、ヘルボルン(当時はヘッセカッセル伯爵の領地でもあった)の医学部教授で、後に隣町のマールブルクに移った次男の2人が、ヨハンピンチエと名乗ったのである。 この『エニグマータ』はヘルボーンで出版されたので、二人のピンチエのうち若い方が著者であり、ワルシャワ物語の原作と思われるものは、ハーグのオランダ国立図書館にある彼の著作物のコピーから、306-07頁に掲載されていると判明している。

もちろん、これは別の問題を引き起こします。現在ある作品の版には、Kirchmayer が参照したものとは似ても似つかないページネーションがあります。したがって、彼が信頼した版には変種が含まれていた可能性があり、実際、ハーグで参照した版で与えられた物語は、『バジリスクについて』で与えられたものよりかなり詳細であります。 つまり、ヴィッテンブルク教授がこの物語を再話する際に、自ら推敲したかどうかは分からない。 一方、ピンチャーとヘッセン=カッセルとの関係は、『Ænigmata』が出版された当時、学識豊かな公国の君主として有名だったモーリッツ(1572-1632)に全巻を献呈していることからも確認できる。

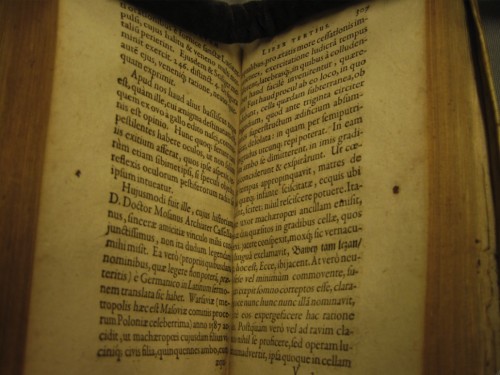

オランダ国立図書館所蔵のピンチエ『エニグマータ』(1605)、18年前のワルシャワ・バジリスク出現を語るページで開く。

キルヒマイヤーの「D. Mosanus」の身元は、より謎めいています。 しかし、ヘッセ・カッセルを手がかりに、17世紀のドイツの医師・学者であるヤコブ・モーサヌス(1564-1616)であると特定することは可能です。 このモーサヌスはカッセルの生まれである。このことが、キルヒマイヤーの本に「カッセラーヌス」という言葉が出てくることの説明となる。 この博士がバジリスクについて書いたかどうかは別として、錬金術師であると同時にバラ十字教徒であると疑われていることは、興味深いことである。

ここで少し立ち止まって、薔薇十字団の神秘的で論争の的になる信条が、『エニグマータ』の出版後まもなく、同じヘッセ・カッセルという小公国で生まれたとされていることを指摘する価値があります。

Klein and Sperry’s Materials and Expertise in Early Modern Europe から、「バシリスクの粉」の複雑な製造過程を記述した抄録を引用します。

これらのことから、Mosanus のつながりは特に興味深いもので、彼が確実にバジリスクに興味を持っていたことが示唆されます。 バシリスクの粉末は、蛇の王の挽いた死骸から作られたとされる物質で、錬金術師が非常に欲しがっていました。(Ursula Klein と E.C. Spary は、銅を人間の血と酢とその混合物で処理すれば、「スペインの黄金」として知られる神秘の物質を作ることが可能であると信じていました)。 したがって、キルヒマイヤーがワルシャワ物語の権威とした二人は、ともに学問の神様モーリッツの庇護を受け、おそらく協力者であっただろうし、シュテファン1世とジギスムント3世のワルシャワと時間と場所が近いので、その話をしっかりとした根拠に基づいて作成したと結論づけることができよう。 16 世紀後半の緊密な人文主義者のコミュニティでは、彼らのうちの 1 人または 2 人が、物語の中心となる非常に学識あるポーランドの医師、Benedictus (これもラテン語名です) を実際に知っていた可能性は十分にあります。

これは、この物語に何かあるということなのでしょうか?おそらくイエスで、おそらくノーでしょうが、もっと多くのことを知りたいと思うのは確かです。

ヤン・ボンデソン:「フェイジー・マーメイドと自然史・非自然史のエッセイ」(日本経済新聞出版社)。 Ithaca: Cornell University Press, 1999; E.P. Evans. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals(動物の刑事訴追と死刑). London: W. Heinemann, 1906; エドマンド・ゴールドスミド. Edmund Goldsmid. Un-Natural History, or Myths of Ancient Science: バシリスク、ユニコーン、フェニックス、ベヒーモスまたはリヴァイアサン、ドラゴン、巨大クモ、タランチュラ、カメレオン、サテュロス、Homines Caudait、&c… Now First Translated from the Latin and Edited.に関する興味深い論説の収集であり、… Edinburgh, privately printed, 1886; Ursula Klein and E.C. Spary. Ursula Klein and E.C. Spary. Materials and Expertise in Early Modern Europe. Chicago: Chicago University Press, 2009; Johann Pincier. Ænigmata, liber tertius, cum solutionibus in quibus res memorata dignae continentur ænigmatum. Herborn: Christopher Corvini, 1605.

。