望遠鏡の物語は、1608 年にオランダの光学技師 Hans Lippershey が、物体に向かって比較的弱い (すなわち焦点距離が長い) 収束レンズと目の前に強い (すなわち焦点距離が短い) 発散レンズという 2 つのレンズを組み合わせて見ると、遠くの物体が大きく見えることに気づいたときから始まっています。 このレンズの組み合わせは、その後、ガリレオ・ガリレイが月や惑星、星を見るために使い、ガリレオ式望遠鏡と呼ばれるようになった(図2参照)

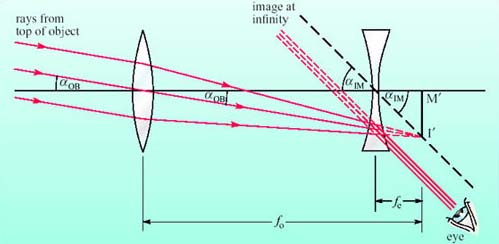

約1630年までに、Johannes Keplerは発散接眼レンズを非常に短い焦点距離の収束レンズと取り替えました。 この新しい2枚の収束レンズの組み合わせであるケプラー式望遠鏡は、今日まで屈折式天体望遠鏡の主要な構造であり続けているが、基本的な望遠鏡の性能に限界を設ける様々な問題に対処するために多くの技術的な改良が加えられてきた。

光学望遠鏡の集光力を最適化するために、その対物レンズの開口部はできるだけ大きくする必要があります。 残念ながら、これは言うは易く行うは難しです。 そもそも、非常に大きなレンズを製造するには、深刻な技術的問題があります。 レンズの材料となるガラスの塊が、完全に透明で光学的に均質であることを保証するために、溶けたガラスは数年(!)かけて徐々に冷却される必要があるのだ。 焦点距離が非常に大きいレンズの場合、全面に渡って完璧な球面曲率を維持することは容易ではありません。 また、大きなレンズとなると、必然的に厚いレンズとなり、青色や紫色の光を吸収してしまう。 また、非常に重いレンズであるため、自重でたわみやすくなります。 実際には、直径1mをはるかに超える対物レンズは作れない。 図4は、世界最大の屈折望遠鏡の一つであるカリフォルニア州リック天文台の36インチ屈折望遠鏡の写真である。

望遠鏡で高倍率を実現するには、長い焦点距離 fo が必要ですが、装置全体を可動させる必要から fo の最大値に制限が設けられています。 図3から明らかなように、ケプラー式屈折望遠鏡の物理的な長さはfoより小さくはできない。 したがって、この設計で焦点距離100mの望遠鏡を計画することは現実的ではないだろう。 しかし、高い倍率を達成することが必ずしも常に有用であるとは限らないこと、そして時には非常に短い焦点距離を持つ方が良い場合もあることを覚えておくことが重要です。 そうすることで、望遠鏡の視野が広がり、光の広がりが少なくなるため、像が明るく見えるようになるのです。

光学収差は、製造上の誤差ではなく、屈折および反射表面の望ましくない物理的特性です。 たとえば、レンズの異なる部分を通過する平行光線は、球面によって同じ点に集光されませんが、これは球面収差として知られています。 これは球面収差と呼ばれるものですが、球面は比較的簡単に作ることができますが、完全な焦点を得る放物面は作るのが非常に難しいということを除けば、問題にはならないでしょう。 しかし、レンズの同じ部分から出た波でも、異なる周波数(=色)のものは、異なるポイントに焦点が合ってしまうのです。 色収差は、光学的強度の異なるレンズや材質の異なるレンズを複数組み合わせることで軽減できるが、レンズの大きさや光軸に対する光線の角度が大きくなるほど、その問題は深刻になる。

光軸から外れた像によく影響を与える収差として、コマ収差と非点収差があります。 コマは、レンズやミラーの各環状部が、点光源 (または星) の軸外の像を円形の光のパッチという形で生成するために発生します。 これらの円は、ゾーンごとに位置と直径が異なるため、焦点面における「点像」は、重なり合った円から形成される扇形の領域となります。 乱視は、レンズや鏡に斜めに入射した光が、1つの点ではなく、レンズや鏡からそれぞれ異なる距離にある2本の垂直な線として焦点を結ぶために起こります。

これらすべての問題の正味の結果として、大型の屈折式望遠鏡は、本格的な天文学的作業用としてはもはや製造されなくなりました。