Cuando el dictador cubano Fulgencio Batista huyó de La Habana en la madrugada del 1 de enero de 1959, Fidel Castro se encontraba a 550 millas, en el extremo opuesto de la isla. La huida de Batista le había pillado por sorpresa. Mientras Castro estaba atrapado en el interior del sureste, sus rivales por el poder -los altos mandos del régimen y los comandantes de las fuerzas guerrilleras parcialmente aliadas- se dirigían al noroeste hacia la capital. Sabiendo que perdería la carrera, Castro convirtió su debilidad posicional en una fortaleza y se embarcó en un desfile o caravana de la victoria de ocho días de duración. Su tarea era asegurarse de que sería el sucesor de Batista.

El general Batista había sido un presidente progresista, elegido democráticamente en la década de 1940, pero volvió al poder en 1952 mediante un golpe militar. Anuló las elecciones, reprimió la disidencia y llegó a acuerdos con la mafia estadounidense para obtener beneficios económicos personales a costa de los cubanos de a pie. Sin una vía electoral para cambiar el statu quo, los grupos de la oposición recurrieron a la insurrección violenta.

La revuelta de Castro comenzó el 26 de julio de 1953 con un desastroso ataque al cuartel de Santiago, la principal ciudad de la provincia oriental. Castro fue encarcelado. Al ser liberado se exilió en México, donde planeó una insurgencia guerrillera que tendría su sede en las montañas de la Provincia Oriental. En ese momento, la rebelión cubana se centró en la resistencia urbana dirigida por la Acción Nacional Revolucionaria (que se fusionó en el Movimiento 26 de Julio de Castro, o M26) y el Directorio Revolucionario.

A finales de 1956, la banda de rebeldes de Castro se embarcó hacia su escondite propuesto, la Sierra Maestra. Unos meses después, el Directorio atacó el palacio presidencial de La Habana. Batista escapó por poco, pero el líder del Directorio, José Antonio Echeverría, fue asesinado. El grueso del Directorio huyó a las montañas del Escambray, en el centro de Cuba, y comenzó su propia campaña guerrillera, independiente de Castro. Las disputas dentro del Directorio dieron lugar a la formación de un grupo disidente, el Segundo Frente. Las tres fuerzas guerrilleras compartían un enemigo común -Batista- pero poco más.

En el verano de 1958 Batista lanzó una oleada en el este contra Castro. A pesar de su gran superioridad, el ejército no estaba preparado para la guerra de guerrillas y sufrió importantes derrotas que permitieron al M26 avanzar hacia el oeste. Cuando los revolucionarios capturaron las ciudades clave del centro de Cuba, Batista huyó a la República Dominicana, dejando un vacío de poder. A pesar de su situación de inferioridad, la gira de Castro estaba diseñada para asegurarse de que fuera él quien lo llenara.

La revolución comienza ahora. No será como la de 1898, cuando los norteamericanos llegaron y se hicieron dueños de nuestro país. Por primera vez, la república será libre.

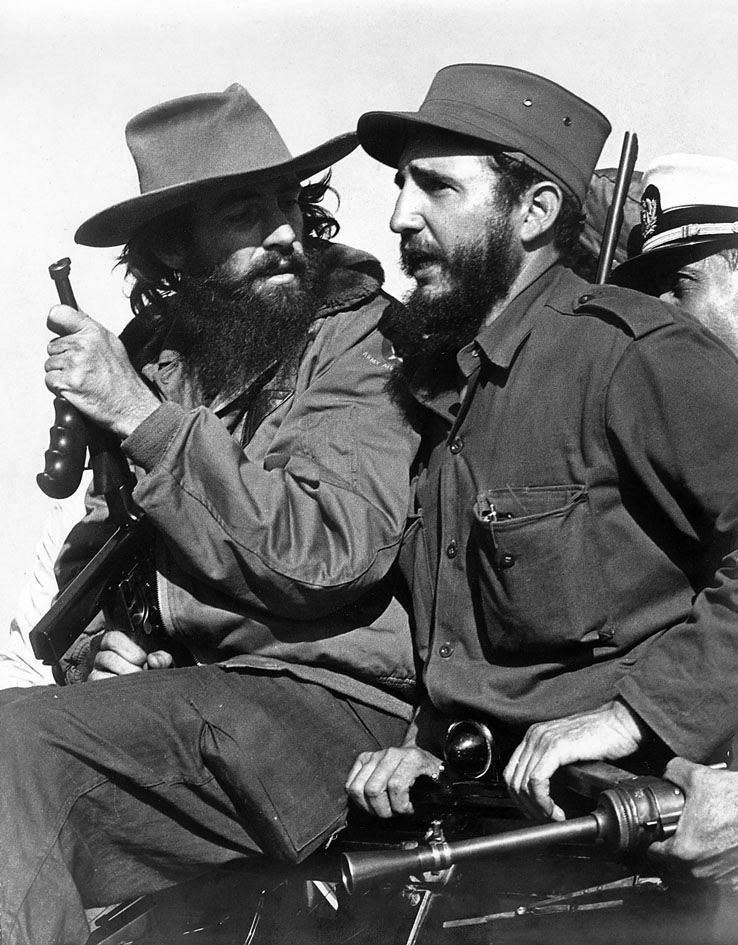

La caravana de Castro comenzó aquel 1 de enero con un discurso ante 200.000 personas en Santiago, el bastión del M26. Ayudado por su don para las relaciones públicas y las habilidades de difusión del Che Guevara en la radio rebelde, Castro salió de su escondite con una bienvenida de salvador. Como recordaba su propagandista Carlos Franqui: «Nosotros, los «barbudos», bajamos de las montañas como los santos de antaño. La gente se apresuró a recibirnos. Estaban enloquecidos; nos tocaban y besaban nuestro asqueroso vello facial… Fue una verdadera fiesta de Año Nuevo.’

Esa noche, Castro nombró a Santiago capital de Cuba. No fue una decisión suya, pero la implicación para sus rivales era clara. La sede del poder estaba donde él estuviera. Sin embargo, Castro sabía que necesitaba algo más que el apoyo en el este para dar forma al futuro de la nación. Necesitaba La Habana, pero el Segundo Frente y el Directorio Revolucionario habían llegado allí primero.

Estos rebeldes, parcialmente aliados aunque desconfiados, no eran el único dolor de cabeza de Castro. Ramón Barquín -un coronel encarcelado por Batista por intentar un golpe de Estado en 1956- fue liberado tras la salida del dictador. Para disgusto de Castro, Barquín derrocó al sucesor designado por Batista y se hizo cargo del Campamento Columbia de La Habana, la mayor guarnición del país. Con sus credenciales antibatistianas y el control de Columbia, Barquín era un serio rival para el poder. Tratando de asegurar la opinión pública, Castro declaró en la radio rebelde: ‘Nunca aceptaremos otra solución que no sea un gobierno civil’

Castro envió las columnas de Guevara y Cienfuegos a La Habana y decidió procesar a través de la isla a su propio ritmo. Para lograr sus objetivos, el viaje sería en parte una gira triunfal y en parte una campaña política.

Con un amuleto de la Virgen de la Caridad alrededor de su cuello de bisonte y un fusil M-2 sobre su ancho hombro, Castro partió de Santiago, viajando en un jeep descubierto. Parando en las principales ciudades de camino a La Habana, expuso su visión de una nueva Cuba en discursos que se prolongaban durante horas.

El público no tardó en convencerse. Según el embajador británico, las multitudes -que se alineaban en los bordes de las carreteras, abarrotaban las plazas y no querían otra cosa que tocar a un hombre que, extraordinariamente para los estándares cubanos, medía 1,90 m- veían en él nada menos que «una mezcla de José Martí, Robin Hood, Garibaldi y Jesucristo».

La caravana de Castro había empezado bien, pero no descartaba la posibilidad de tener que librar una batalla por la capital. En cada parada, animaba a más y más revolucionarios, ex soldados y colgados a unirse a su brigada.

Para Castro, había un propósito privado en los discursos públicos, las olas y los abrazos. Esta era su única oportunidad para asegurarse de que era él quien daba forma al futuro de Cuba. Detrás de la aparente espontaneidad había maquinaciones políticas y un plan para convencer a los cubanos de que ya no era un misterioso forajido enterrado en las profundidades de las montañas, sino un estadista hecho y derecho. A pesar de las declaraciones de Castro en sentido contrario, habría sido imposible escuchar sus oraciones, que incluían políticas sobre todo tipo de temas, desde los derechos de la mujer hasta la reforma agraria, y no ver a un hombre posicionándose para la política.

Según lo acordado por la facciosa coalición rebelde de grupos insurgentes y financieros, Manuel Urrutia, un juez imparcial, liberal incluso en plena dictadura de Batista, fue nombrado presidente de la república. Todos los partidos rebeldes sabían que estaba demasiado verde políticamente para ejercer el control. El papel de Castro como comandante de las fuerzas armadas también se había establecido en los pactos previos a la victoria y dijo a las multitudes que permanecería en este puesto hasta que el presidente no lo quisiera más.

Castro sabía que la caravana era fundamental para cimentar su futuro político. Tenía muchos enemigos -tanto en el ancien régime como entre sus posibles sucesores- y dada la necesidad de tener la mayor visibilidad pública posible, la caravana tendría que ser también una hazaña de seguridad. En privado, nombró a su hermano Raúl y al comandante Huber Matos herederos de su liderazgo. Pero ese liderazgo no era todavía el liderazgo de Cuba. Al avanzar en la batalla por los corazones y las mentes en el este, la mano de Castro era prometedora. Pero aún no era decisiva.

Primero en entrar a La Habana, ya sea por idealismo o ingenuidad, el Segundo Frente no tomó bases del ejército ni edificios del gobierno. Su líder, Eloy Gutiérrez Menoyo, subrayó que aún existía la posibilidad de un golpe militar contra la revolución y que el Segundo Frente debía patrullar las calles de la capital.

El Directorio Revolucionario tenía otras ideas. Adquirió armas de una base del ejército, almacenándolas en su antiguo centro, la universidad, y tomó el palacio presidencial, sede de su mayor levantamiento contra Batista en 1957. Los acuerdos previos a la victoria de los rebeldes concedieron a Castro el control militar tras la guerra, pero no la hegemonía política. El Directorio exigió una recompensa por su larga oposición a Batista.

Tan pronto como los legados del M26 llegaron a La Habana, Castro les ordenó tomar las guarniciones. El Che Guevara tomó la fortaleza colonial que daba al puerto y Camilo Cienfuegos se dirigió al Campo Columbia para negociar con Barquín. Al darse cuenta de que la popularidad de los rebeldes superaba con creces la suya y de que la moral del ejército estaba baja tras una serie de derrotas ante fuerzas numéricamente inferiores, Barquín se vio acorralado. Entregó a Cienfuegos y al M26 el cuartel más importante de Cuba.

La victoria de la coalición rebelde estaba ahora confirmada. La insurrección había terminado, pero la forma que tomaría la revolución era aún incierta.

En la postura post-Batista, el carisma de Castro y su determinación de asegurar la infraestructura crítica de la nación lo pusieron en la posición política y militar dominante. Ahora que era indiscutiblemente la figura más poderosa de Cuba, durante el resto de su trayectoria se centró en asegurar que fuera él quien dirigiera el resultado de la revolución.

Para llevar a cabo su plan, la caravana se desvió significativamente de la Carretera Central hacia la ciudad sureña de Cienfuegos. Era una importante base naval y Castro quería rendir homenaje a sus marinos, que se habían sublevado contra Batista en 1957. Además, la ciudad había sido liberada por el Segundo Frente. Como el M26 controlaba todas las demás guarniciones, prisiones, puertos y aeropuertos importantes de Cuba, Cienfuegos era un lugar donde Castro era relativamente débil. Peor aún, estaba siendo gobernada por un gringo, William Morgan. Castro no perdió tiempo en ordenarle que se sometiera, diciéndole a Morgan: ‘En Cuba hay una sola revolución triunfante y no hay grupitos separados’

Estados Unidos reconoció oficialmente el nuevo gobierno de Urrutia un día después. En una nota dirigida al presidente Eisenhower, el secretario de Estado John Foster Dulles escribió: ‘El Gobierno Provisional parece estar libre de mancha comunista y hay indicios de que tiene la intención de mantener relaciones amistosas con los Estados Unidos.’ Por su parte, Castro reiteró a los periodistas extranjeros que no ‘ambicionaba el poder.’

En la última mañana de su viaje, se detuvo en Cárdenas para reunirse con la familia de José Antonio Echeverría, el fallecido líder del Directorio Revolucionario. Como rivales, Castro había llamado a Echeverría «terrorista». Ahora abrazaba a su madre llorando y pedía a su hermana que mediara con los sucesores de Echeverría.

A estas alturas, Castro estaba a sólo 90 millas de La Habana. La caravana estaba siendo televisada y la capital tenía más aparatos por hogar que cualquier ciudad de Estados Unidos. La Habana estaba expectante.

Cuando Castro entró en La Habana ‘la multitud era tan tumultuosa y las filas de las marchas tan revueltas que era imposible diferenciar la procesión del público’, recordaba el fotoperiodista Burt Glinn, que perdió su zapato y una cámara en la melé convergente. Había rebeldes sentados en capós de Chevrolet, pirámides humanas sobre tanques y campesinos a caballo. Desde mendigos descalzos y lustradores de zapatos hasta niños mal vestidos, todo el mundo estaba en la calle, saludando a la caravana a través de la ciudad. En medio de la cacofonía de las sirenas, las bocinas, los silbatos, las campanas de las iglesias y los disparos de los cañones, se oía el canto de «¡Viva la revolución!»

La última parada de Castro en la caravana fue el Campamento Columbia. Su discurso allí fue más sombrío que triunfal. Había muchos desafíos, pero la socialdemocracia prosperaría. Se celebrarían elecciones. No es justo que el culto a la personalidad y la ambición pongan en peligro el destino de la revolución», dijo. ‘No podemos convertirnos en dictadores’

Castro se dirigía a las masas, pero también a sus opositores. El Directorio Revolucionario había entregado el palacio presidencial a Urrutia, pero aún tenía sus armas. ‘¿Para qué sirven estas armas?’ preguntó Castro. ¿Hay una dictadura aquí? ¿Se van a utilizar contra un gobierno libre que respeta los derechos del pueblo… cuando hoy no hay torturas, ni presos políticos, ni asesinatos, ni terror?’

Castro había acorralado a sus rivales. Como jefe de las fuerzas armadas de Cuba, su M26 no iba a abandonar las armas. Era el grupo preeminente y él era el líder preeminente.

Obstinado, el Directorio Revolucionario se disolvió. Abandonó las armas, renunció a los edificios universitarios y sus oficiales asumieron funciones moderadas en el nuevo gobierno. Los dirigentes del Segundo Frente fueron consignados a puestos del ejército bajo la égida panorámica del comandante en jefe.

El presidente Urrutia podría haber sido el jefe del Estado (en el caso, duró sólo medio año), pero la caravana había demostrado de manera concluyente quién dirigía realmente Cuba. Castro entendía el país mejor que nadie. Percibiendo una oportunidad en su desventajosa ubicación, produjo una obra de teatro de tan gran escala que convenció a los cubanos de que él era el garante de un futuro próspero.

Fue su actuación a lo largo de la caravana la que proporcionó a Castro un mandato popular tal que le permitió desafiar las garantías democráticas que dio al público cubano esa noche en el Campamento Columbia.

Poco sabían los eufóricos espectadores que los efectos de la caravana remodelarían la política de todo un continente y, en cuatro años, llevarían al mundo al borde de la destrucción nuclear.

Daniel Rey es el autor de ‘Jaque mate o triunfo máximo: El juego geopolítico del siglo en Cuba’, subcampeón del premio Bodley Head 2017 & del Financial Times de ensayo.