Lorsque le dictateur cubain Fulgencio Batista a fui La Havane aux premières heures du 1er janvier 1959, Fidel Castro se trouvait à 550 miles de là, à l’autre bout de l’île. La fuite de Batista l’avait pris par surprise. Alors que Castro est coincé dans l’arrière-pays du sud-est, ses rivaux pour le pouvoir – les hauts gradés du régime et les commandants des forces de guérilla partiellement alliées – se dirigent vers le nord-ouest de la capitale. Sachant qu’il allait perdre la course, Castro a transformé sa faiblesse positionnelle en une force et s’est embarqué dans une parade de la victoire ou caravana, qui a duré huit jours et s’est étendue sur toute l’île. Sa tâche était de s’assurer qu’il serait le successeur de Batista.

Le général Batista avait été un président progressiste, élu démocratiquement dans les années 1940, mais il est revenu au pouvoir en 1952 par un coup d’État militaire. Il a annulé les élections, supprimé la dissidence et conclu des accords avec la mafia américaine pour des gains financiers personnels aux dépens des Cubains ordinaires. Sans voie électorale pour changer le statu quo, les groupes d’opposition se sont tournés vers l’insurrection violente.

La révolte de Castro a commencé le 26 juillet 1953 par une attaque désastreuse contre les casernes de Santiago, la principale ville de la province orientale. Castro est emprisonné. À sa libération, il s’exile au Mexique, où il prépare une insurrection de guérilla dont le quartier général sera situé dans les montagnes de la province orientale. À ce moment-là, la rébellion cubaine se concentrait sur la résistance urbaine menée par l’Action nationale révolutionnaire (qui a fusionné avec le Mouvement du 26 juillet, ou M26, de Castro) et la Direction révolutionnaire.

À la fin de 1956, la bande de rebelles de Castro a navigué vers leur cachette proposée, la Sierra Maestra. Quelques mois plus tard, le Directoire attaque le palais présidentiel de La Havane. Batista s’en sort de justesse mais le chef du Directoire, José Antonio Echeverría, est tué. Le reste du Directorio se réfugie dans les montagnes de l’Escambray, dans le centre de Cuba, et commence sa propre campagne de guérilla, indépendamment de Castro. Des différends au sein du Directorio entraînent la formation d’un groupe dissident, le Second Front. Les trois forces de guérilla partageaient un ennemi commun – Batista – mais guère plus.

À l’été 1958, Batista lance une poussée à l’est contre Castro. Malgré sa force largement supérieure, l’armée n’était pas préparée à la guérilla et a subi des défaites majeures qui ont permis au M26 de se déplacer vers l’ouest. Lorsque les révolutionnaires s’emparent des villes clés du centre de Cuba, Batista s’enfuit en République dominicaine, laissant derrière lui un vide de pouvoir. En dépit de son emplacement inférieur, la tournée de Castro a été conçue pour s’assurer que c’était lui qui le remplissait.

La révolution commence maintenant. Ce ne sera pas comme en 1898, lorsque les Nord-Américains sont venus et se sont rendus maîtres de notre pays. Pour la première fois, la république sera libre.

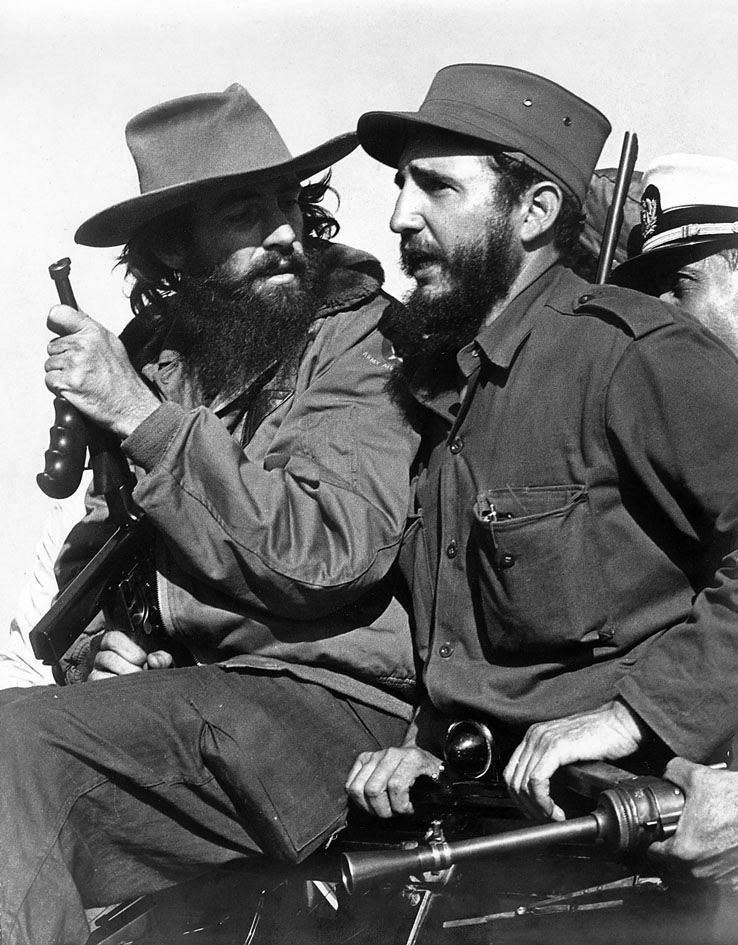

La caravane de Castro commence ce 1er janvier par un discours devant 200 000 personnes à Santiago, le fief du M26. Aidé par son don pour les relations publiques et par les compétences de Che Guevara à la radio rebelle, Castro sort de sa cachette et reçoit un accueil de sauveur. Comme le rappelle son propagandiste Carlos Franqui : « Nous, les « barbus », sommes descendus des montagnes comme les saints d’autrefois. Les gens se sont précipités à notre rencontre. Ils étaient sauvages ; ils nous touchaient et embrassaient nos poils faciaux crasseux… C’était une véritable fête du Nouvel An.’

Cette nuit-là, Castro a nommé Santiago capitale de Cuba. Ce n’était pas à lui de prendre cette décision, mais l’implication pour ses rivaux était claire. Le siège du pouvoir était là où il se trouvait. Cependant, Castro savait qu’il avait besoin de plus qu’un soutien à l’est pour façonner l’avenir de la nation. Il avait besoin de La Havane, mais le Second Front et le Directoire révolutionnaire y étaient arrivés les premiers.

Ces rebelles partiellement alliés mais méfiants n’étaient pas le seul casse-tête de Castro. Ramón Barquín – un colonel emprisonné par Batista pour avoir tenté un coup d’État en 1956 – a été libéré après le départ du dictateur. Au grand dam de Castro, Barquín renverse le successeur désigné par Batista et prend la tête du Camp Columbia de La Havane, la plus grande garnison du pays. Avec ses références anti-batista et le contrôle de Columbia, Barquín est un rival sérieux pour le pouvoir. Essayant de s’assurer l’opinion publique, Castro déclara à la radio rebelle : » Nous n’accepterons jamais aucune autre solution qu’un gouvernement civil.’

Castro envoya les colonnes de Guevara et de Cienfuegos à La Havane et décida de procéder à travers l’île à son propre rythme. Pour parvenir à ses fins, le voyage serait en partie une tournée triomphale, en partie une campagne politique.

Avec une amulette de Notre-Dame de la Charité autour du cou de son bison et un fusil M-2 sur sa large épaule, Castro part de Santiago, voyageant dans une Jeep à toit ouvert. S’arrêtant dans les principales villes en route vers La Havane, il expose sa vision d’un nouveau Cuba dans des discours qui durent des heures.

Les auditoires sont rapidement conquis. Selon l’ambassadeur britannique, les foules – qui bordaient les routes, remplissaient les places et ne voulaient rien d’autre que toucher un homme qui, fait extraordinaire selon les normes cubaines, mesurait 1,90 m – ne voyaient en lui rien de moins qu' »un mélange de José Martí, Robin des Bois, Garibaldi et Jésus-Christ ».

La caravane de Castro avait bien commencé, mais il n’avait pas écarté la possibilité de devoir livrer une bataille pour la capitale. A chaque arrêt, il encourageait de plus en plus de révolutionnaires, d’anciens soldats et de parasites à rejoindre sa brigade.

Pour Castro, il y avait un but privé aux discours publics, aux vagues et aux embrassades. C’était sa seule chance de s’assurer que c’était lui qui façonnait l’avenir de Cuba. Derrière l’apparente spontanéité se cachent des machinations politiques et un plan visant à convaincre les Cubains qu’il n’est plus un mystérieux hors-la-loi enfoui dans les montagnes, mais un homme d’État tout désigné. Malgré les déclarations contraires de Castro, il aurait été impossible d’écouter ses oraisons, qui comprenaient des politiques sur tout, des droits des femmes à la réforme agraire, et de ne pas voir un homme se positionnant pour la politique.

Comme convenu par la factieuse coalition rebelle de groupes insurgés et de financiers, Manuel Urrutia, un juge équitable, libéral même au plus fort de la dictature de Batista, a été nommé président de la république. Tous les partis rebelles savent qu’il est trop vert politiquement pour exercer un contrôle. Le rôle de Castro en tant que commandant des forces armées avait également été réglé dans les pactes pré-victoire et il a dit aux foules qu’il resterait à ce poste jusqu’à ce que le président ne veuille plus de lui.

Castro savait que la caravane était essentielle pour cimenter son avenir politique. Il avait beaucoup d’ennemis – tant au sein de l’ancien régime que parmi ses successeurs potentiels – et étant donné la nécessité d’une visibilité publique aussi grande que possible, la caravane devrait également être un exploit de sécurité. En privé, il a désigné son frère Raúl et le commandant Huber Matos comme héritiers de sa direction. Mais ce leadership n’est pas encore celui de Cuba. En avance dans la bataille pour les cœurs et les esprits à l’est, la main de Castro était prometteuse. Mais elle n’était pas encore décisive.

Premier à La Havane, que ce soit par idéalisme ou par naïveté, le Deuxième Front n’a pas pris de bases de l’armée ou de bâtiments gouvernementaux. Leur chef, Eloy Gutiérrez Menoyo, a souligné qu’il y avait toujours une chance de coup d’État militaire contre la révolution et que le Deuxième Front devait patrouiller dans les rues de la capitale.

La Direction révolutionnaire avait d’autres idées. Elle s’est procuré des armes dans une base de l’armée, les stockant dans son ancien centre, l’université, et a pris le palais présidentiel, lieu de son grand soulèvement contre Batista en 1957. Les accords conclus par les rebelles avant la victoire ont accordé à Castro le contrôle militaire après la guerre, mais pas l’hégémonie politique. Le Directoire exigeait une récompense pour sa longue opposition à Batista.

Dès l’arrivée des légats du M26 à La Havane, Castro leur ordonna de prendre les garnisons. Che Guevara prend la forteresse coloniale qui regarde le port et Camilo Cienfuegos se rend au Camp Columbia pour négocier avec Barquín. Réalisant que la popularité des rebelles dépasse largement la sienne et que le moral de l’armée est bas après une série de défaites face à des forces numériquement inférieures, Barquin est acculé. Il remit à Cienfuegos et au M26 les casernes les plus importantes de Cuba.

La victoire de la coalition rebelle était désormais confirmée. L’insurrection était terminée, mais la forme que prendrait la révolution était encore incertaine.

Dans la posture post-batiste, le charisme de Castro et sa détermination à sécuriser l’infrastructure critique de la nation le plaçaient dans la position politique et militaire dominante. Maintenant qu’il était incontestablement la figure la plus puissante de Cuba, il s’est attaché, pour le reste de son parcours, à faire en sorte que ce soit lui qui dirige l’issue de la révolution.

Pour faire avancer son plan, la caravane a fait un détour important de la route centrale vers la ville méridionale de Cienfuegos. C’était une importante base navale et Castro voulait rendre hommage à ses marines, qui s’étaient révoltés contre Batista en 1957. Plus important encore, la ville avait été libérée par le second front. Comme le M26 contrôle toutes les autres grandes garnisons, prisons, ports et aéroports de Cuba, Cienfuegos est un endroit où Castro est relativement faible. Pire encore, elle est gouvernée par un gringo, William Morgan. Castro ne tarde pas à lui ordonner de se soumettre, déclarant à Morgan : » À Cuba, il n’y a qu’une seule révolution triomphante et pas de petits groupes séparés.’

Les États-Unis reconnaissent officiellement le nouveau gouvernement d’Urrutia un jour plus tard. Dans une note adressée au président Eisenhower, le secrétaire d’État John Foster Dulles écrit : » Le gouvernement provisoire semble exempt de toute tare communiste et tout indique qu’il a l’intention de poursuivre des relations amicales avec les États-Unis. Pour sa part, Castro a répété aux journalistes étrangers qu’il n’avait pas » l’ambition du pouvoir « …

Le dernier matin de son voyage, il s’est arrêté à Cárdenas pour rencontrer la famille de José Antonio Echeverría, le défunt chef de la Direction révolutionnaire. En tant que rival, Castro avait traité Echeverría de « terroriste ». Maintenant, il embrassait sa mère en pleurs et demandait à sa sœur de servir de médiateur avec les successeurs d’Echeverría.

À présent, Castro n’était plus qu’à 90 miles de La Havane. La caravane était télévisée et la capitale comptait plus de postes par foyer que n’importe quelle ville des États-Unis. La Havane était dans l’expectative.

Lorsque Castro est entré dans La Havane, » les foules étaient si tumultueuses et les rangs des cortèges si indisciplinés qu’il était impossible de différencier le cortège du public « , se souvient le photojournaliste Burt Glinn, qui a perdu sa chaussure et un appareil photo dans la mêlée convergente. Il y avait des rebelles assis sur des chapeaux de Chevrolet, des pyramides humaines sur des chars et des paysans à cheval. Des mendiants aux pieds nus, des cireurs de chaussures en cuir aux enfants mal habillés, tout le monde était dans la rue, faisant signe à la caravane de traverser la ville. Au milieu de la cacophonie des sirènes, des klaxons, des sifflets, des cloches d’église et des coups de canon, on pouvait entendre le chant « Viva la revolución ! »

La dernière étape de la caravane de Castro était le camp Columbia. Le discours qu’il y a prononcé était plus sombre que triomphant. Les défis étaient nombreux, mais la social-démocratie allait prospérer. Des élections seront organisées. Il n’est pas juste que le culte de la personnalité et l’ambition mettent en danger le destin de la révolution », a-t-il déclaré. ‘Nous ne pouvons pas devenir des dictateurs.’

Castro s’adressait aux masses, mais aussi à ses opposants. La Direction de la révolution avait remis le palais présidentiel à Urrutia, mais avait encore ses armes. « A quoi servent ces armes ? demande Castro. Y a-t-il une dictature ici ? Vont-elles être utilisées contre un gouvernement libre qui respecte les droits du peuple… alors qu’aujourd’hui il n’y a pas de torture, pas de prisonnier politique, pas d’assassinat et pas de terreur ?’

Castro avait acculé ses rivaux. A la tête des forces armées cubaines, son M26 n’était pas prêt d’abandonner ses armes. C’était le groupe prééminent et il était le chef prééminent.

Outmanoeuvré, le Directoire révolutionnaire se dissout. Elle rendit les armes, abandonna les bâtiments de l’université et ses officiers jouèrent un rôle modéré dans le nouveau gouvernement. Les dirigeants du deuxième front furent consignés à des postes dans l’armée, sous l’égide panoramique du commandant en chef.

Le président Urrutia aurait pu être le chef de l’État (en l’occurrence, il ne dura que six mois), mais la caravane avait montré de manière concluante qui dirigeait réellement Cuba. Castro comprend le pays mieux que quiconque. Sentant une opportunité dans sa situation désavantageuse, il a produit une pièce de théâtre si grandiose qu’elle a convaincu les Cubains qu’il était le garant d’un avenir prospère.

C’est sa performance tout au long de la caravane qui a fourni à Castro un tel mandat populaire qu’il a pu défier les assurances démocratiques qu’il a données au public cubain cette nuit-là au Camp Columbia.

Les spectateurs exaltés étaient loin de se douter que les effets de la caravane allaient remodeler la politique de tout un continent et, en l’espace de quatre ans, amener le monde au bord de la destruction nucléaire.

Daniel Rey est l’auteur de ‘Checkmate or Top Trumps : Cuba’s Geopolitical Game of the Century’, finaliste du prix de l’essai 2017 Bodley Head & du Financial Times.